内部电流模式控制

——

图1:电流模式控制器的控制电路结构框图

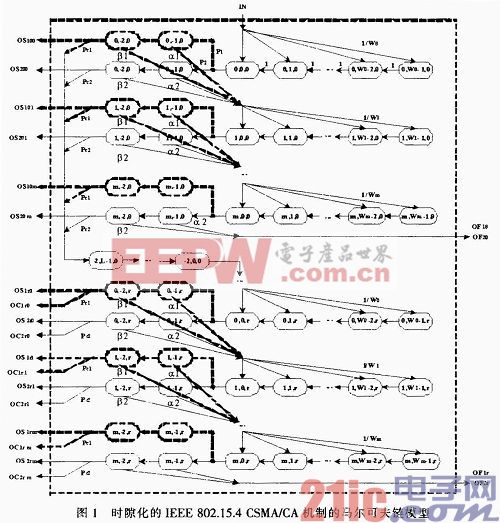

电流模式控制系统除了设有电压反馈电路之外,还设有电感电流反馈环路。电流模式控制转换器利用电感电流以及输出电压作为误差输入信号,调节PWM(脉冲宽度调制器)。图1显示峰值电流模式控制系统的电路简图,图中的峰值电感电流与输出电压都由控制电路控制。系统会不停感测电感电流,并将其大小与视为控制电压(VC)的输出电压误差加以比较。

在电感电流相等于控制电压前,PWM比较器会一直输出高电平均(功率开关开启)。一旦两者处于同一水平,PWM比较器便会降低输出,并将开关关闭,然后利用固定频率时钟信号设定RS锁定值,从面启动下一周期的操作。按照这个操作方式,利用控制电压便可准确控制电感器的峰值电流。表面上,因为电流环路的出现,电感器充当一个电流源,并表现出许多电流模式控制系统的特色。

虽然图2的电路简图清楚显示占空比是由电感电流及输出电压得到,但我们很难估算占空比对转换器的性能有何影响。深入分析小信号的表现有助我们对电流模式控制的重要特性建立初步的了解。

图1显示的是峰值电流模式控制的小信号结构框图。这个控制电路设有两个反馈环路:外侧的反馈环路(TV)负责将电压信息送回,而内侧的反馈环路(Ti)则负责将电流信息送回。电压环路的反馈方式与电压模式控制系统大致相同,例如利用输出电压误差产生补偿控制电压。

电流环路(Ti)是电流模式控制结构所独有的。控制电压(VC)输入电流环路之后,会与不断被感测的电感电流互相比较,然后据此设定占空比。这个占空比的信号会传送至功率电源级(例如开关元件、电感器及输出电容器),以便电源供应级产生相应的电感电流及输出电压。然后,电流模式控制系统再通过感测增益Ri将电感电流回馈至电流环路,以便再与 VC 比较。

若电流环路已关闭,便会出现以下看似矛盾的情况:第二级两个L及COUT元件产生单个拐点。我们可以利用反馈理论合理解释这种现象。利用反馈电路控制电感电流,其实际效果有点像利用电流源为输出电容器及负载馈送电流。因此,若频率低于电流环路的带宽,电流模式功率级只有一个拐点由 COUT II RLOAD 阻抗决定。

图2:采用电流模式控制方法的降压转换器的电路简图(输出电压及电感电流同时被感测)。

电流环路不会只在低频率操作时才对功率级有影响。根据有关电流环路的小信号电流干扰的分析显示,电流环路与离散时间取样数据系统极为相似。这类取样及保持系统的双极较为复杂,往往是取样(开关)频率的很多倍。取样及保持频率的次级近似值较为准确,其准确度高达开关频率的一半,而理论上这是电源供应器带宽的极限。

波幅 (dB) 频率 (Hz)

相位 (

评论